弘扬雷锋精神 建设文明社会——公益路上,我们“雷”厉“锋”行

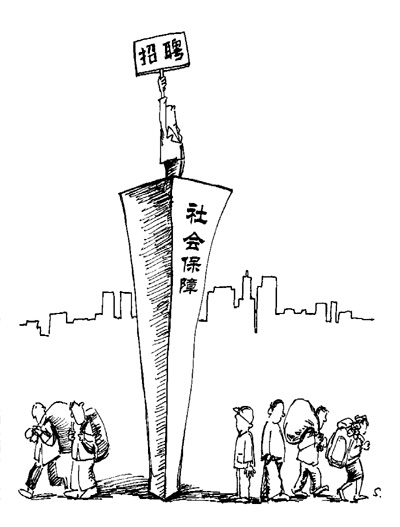

宋 嵩绘

破解“用工荒”,必须改变目前农民工进入却难融入城市的局面,让稳定就业的农民工在城里安居乐业,不仅留住他们的今天,更要留得住他们的明天

春节过后,各地再现“用工荒”。据媒体报道,广东省企业缺工约90万人,湖北省用工缺口达50万人……缺了保姆,家里孩子没人看,城里人慌了;招不到工,工厂机器转不起来,企业慌了。

值得关注的是“用工荒”背后的新信号:农民工高流动性、短工化趋势日益明显,过去频现东南沿海的“用工荒”,正向中西部城市蔓延,区域性、结构性用工荒渐成常态。

是农民工“眼高手低”?听听农民工的心声:年复一年背起行囊,远走他乡,干着苦脏累的活,习惯性加班加点,却拿着偏低的工资,分享不到城里的基本公共服务。“二元结构”造成的社保、子女教育、医疗等种种门槛,把农民工挡在城门之外。

进入却难融入城市,农民工高流动性、短工化,负面影响不容忽视。

对于企业而言,频繁招工换人,会造成人力资源浪费,增加成本;对于城市而言,上亿农民工不能有效融入,给社会管理带来诸多难题,长此以往,还可能在城市内部形成新的二元结构,累积更多社会矛盾;对于农村而言,眼下带来的留守儿童、留守老人等社会问题,令人担忧。

从根子上缓解“用工荒”,要正视农民工就业的多元诉求。越来越多的农民工择业观念发生转变。过去追求温饱,现在更注重保障、发展。他们不仅要赚钱,更看重工作环境和发展前景,更在意体面有尊严的劳动。什么工作能让他们找到这些问题的平衡点,他们就选择“用脚投票”。

解决好农民工问题,只靠企业的力量怕是不够。政府部门应该顺应经济与社会发展的客观规律,深层次改革制度性、机制性问题。要根据农民工的需求分类分层,“两条腿走路”,一方面积极引导农民合理有序地向城市转移就业;一方面大力发展县域经济和农村二、三产业,增加农民就地就近转移就业的机会。

要着力破解“二元结构”,从提升“软环境”入手,加快医疗、教育、住房、社保、培训等公共资源平等覆盖,提升区域吸引力,让稳定就业的农民工在城里安居乐业,不仅留住农民工的今天,更要留得住他们的明天。